2015年10月25日,澳大利亚著名竖笛艺术家Genevieve Lacey(吉纳维芙˙莱西,后文简称“Genevieve”)与“钧天云和”古琴艺术家王鹏、杜大鹏及青年笛箫演奏家小冈在耘剧场合作举行了一场“天空˙古琴与竖笛音乐会”,在动与静、天与地的碰撞融合中,寻觅并造就了一个神秘廓远的空灵艺术世界。在完美舞台呈现的背后,与Genevieve相处的每一个时刻,钧天人始终能感受到她笑靥如花的灿烂,和一个享誉世界的艺术家身上所特有的质朴天真与执着追求。

撰文/李冰洁

摄影/后山人

编辑/学而 沐洛

1

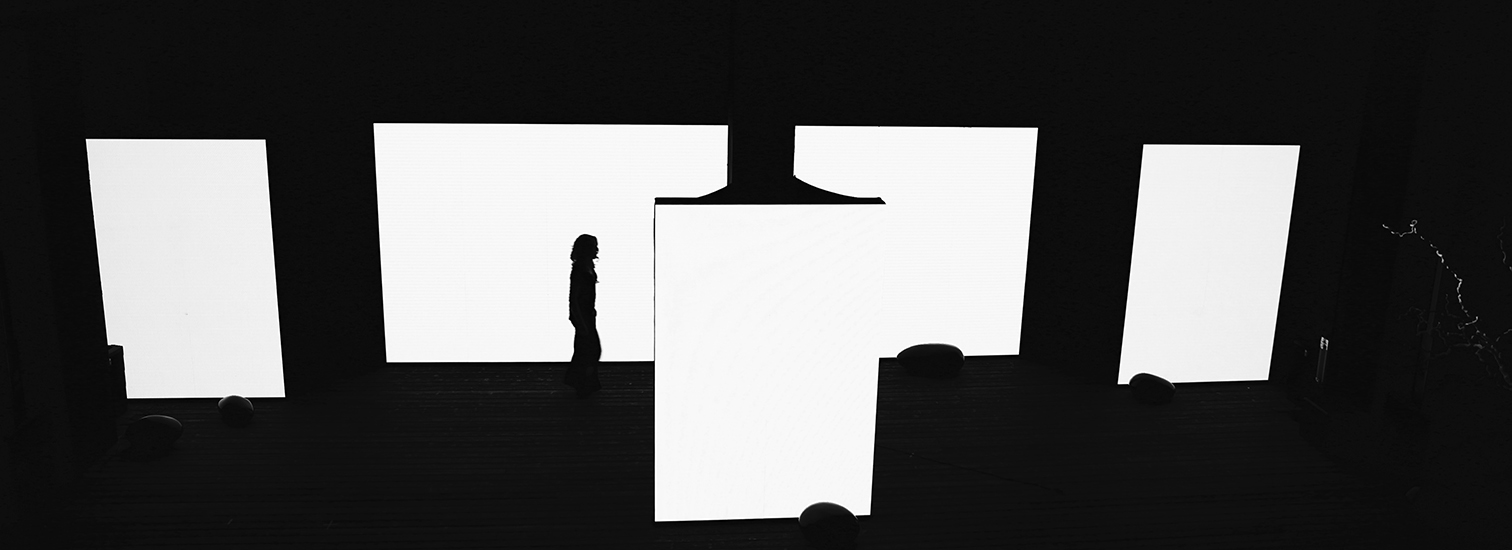

Genevieve脱下棕色硬底高跟鞋,光脚在耘剧场里走来走去。这座小剧场的地面全部用桐木条钉接而成,硬底鞋踏上去,一步一步发出空空的声响,令人感觉自己的存在像个妨碍。尤其是当彩排开始,灯光降暗,千万只灰椋鸟腾空而起,在如同远古地动般的声效中飞掠过大屏幕之时,整个剧场仿佛一瞬间跌回了天、地、荒原最初那一刻。你无法想象一个21世纪的姑娘突然闯入这个世界,穿着一双哒哒的硬底皮鞋。

Genevieve始终没有穿上鞋子,严格地保持自己与作品浑然一体,虽然那天北京只有11度。她带着她的竖笛,无声隐没又浮现在黑暗中,随着大屏幕上飞鸟的起落吹出变幻无定的旋律。似乎她就是那群飞鸟背后的统一意志。

这不是Genevieve第一次来中国,事实上,这位著名的澳大利亚竖笛演奏家的足迹早已遍布世界各地,她参与包括巴黎艺术节、墨尔本艺术节、首尔国际音乐节、伦敦爵士音乐节等各种艺术盛会,甚至作为澳大利亚的代表为英国女王演奏。在这些积极、开阔的艺术实践背后,她的音乐气质永远具备一种“如在边缘”的张力──背倚着多年的专业音乐训练,面对着这个无定世界蕴含的一切可能,Genevieve站在边缘,瞪大双眼,似乎随时准备接受崭新灵感的一击,然后将它们化作旋律。翻看她的专辑,下一张永远是新鲜的──与摄影师、作家、农民、戏剧人和编舞者合作,在BBC电视台、艾伯特音乐厅也在剪羊毛的农家棚屋里演出,将花园用交互设备改装成音乐仙境,或者直接把一艘行驶在湖心的船整个变成乐器。范围之大,想象之奇,几乎令人怀疑这到底算不算是“跨界”。也许在Genevieve的世界里,音乐畅行无阻,通往一切。世间万物,无论身份、物种、肤色、社会分工,都各行其道地与音乐发生着联系。与其说她的音乐是在跨界,不如说是在与世界相游戏。

这一次,她跨越大洋找到了中国的古琴做玩伴。

2

“第一次听古琴是什么感觉?”

“它……很美!”

“所以你就来了钧天坊?和古琴对话,你期待怎样的合作呢?”

在寒冬将近的北京,我在钧天坊见到了Genevieve,和她面对面窝在蒲团上,希望从一个喜爱古琴、不远万里而来的西方知音那里收获读解,最好像我们之前在高罗佩或林西莉的书中看到的那样,充满新意又切中腠理。Genevieve那一对绿眼睛清亮无比,她熟练地盘起双腿,姿势比我还要驾轻就熟。

“──其实我不知道会发生什么?”Genevieve笑起来,“现在也只是大家初步地碰了面,我不确定。我所想的仅仅是来到这里,分享我们的音乐和故事,分享时间,然后──看看我们能够发生什么。”

这个答案令我短暂失语。显然,Genevieve和人们熟悉的那些“因为喜欢古琴而投奔中国”或“因为喜欢中国而投奔古琴”的异国友人完全不同。后者对中国、对古琴的喜爱,背后大部分基于一层地域文化的底色,基于两千年唐风宋雨、孔夫子和中国红,换言之,他们亲近古琴、弹奏古琴,潜意识里是在向那个远去的古中国无限靠拢。而Genevieve在听到古琴时的一见钟情,其本质无关于任何地域文化,也无目的去靠拢任何,她以一个职业音乐家的灵敏,捕捉到了一种宁静的、微妙的,与自己的音乐质地相似却又从未谋面的声音。这声音归属于哪片土地?并不重要。重要的是它是一种人类共通感觉的表达,是一种搁置了、超脱了地域因素之后仍能在人心中创造宁静感觉的存在。而Genevieve很清楚,竖笛恰好也是这样一种乐器。

“它很直白,只是一根简朴的木管。但它能够创造出无限的声场,不可思议。所以我想古琴会和我的竖笛配合得很好,”她说,“我听过古琴弹《鸥鹭忘机》,那听起来就像是一片深水,你听到的是那些表面的乐句,风平浪静,但你意识到下面一定有非常深沉的水域。这带给你一种无尽的想象,它不需要任何言语,但你会想知道那更深的地方发生了什么。”

那么,看看究竟会发生什么?这也许是古琴和竖笛的第一次相遇,不设限,没有终点。

第二天我们启程前往耘剧场排练。这个为古琴而设计的专业剧场,同样令Genevieve感到得心应手。她将要在这里上演她的一个成熟作品《En Masse》,这是一部熔影像、声效和演奏于一炉的音乐作品,在舞台上,她的竖笛演奏将和背景中的影像、声效交融为一体。耘剧场横贯整个舞台的联排屏幕使得影像的感染力达到最大,而桐木地板与背景音效共鸣,那些深沉辽远的低音听起来似乎是从地下传来的。

Genevieve坐在剧场正中,听音响师的试放,然而很快她站了起来。

“不对,有一个声音不见了。”她说,“你们听到了吗,这里,应该有一种嘶嘶的鸟声。”

所有人相互看着对方。麦克风里传来蓊郁、复杂的声响,这部作品有十层音轨同时播放,风声、树声、空气和翅膀摩擦的声音混合在一起。谁能发觉其中丢失了一层声音?

3

Genevieve如同一个制偶师雕琢人偶那样,精确调整着她的作品。最初,她和合作者、摄影师Mark Silver(马克˙西尔弗,著名电影制作人,后文简称“Mark”)在丹麦的雨林中偶遇一大家子椋鸟盘旋飞掠过大海,就此定下创作主题。Mark使用长镜头尽情记录下回旋的飞鸟,历时两周,在日出日落时分别在丹麦的两个不同地点拍摄。鸟群化作奇异的形状,在水波纹般的灰色天空无限次变速。人类如何能够从看似一片混沌的世界中获得宁静之感?Genevieve和Mark认为:也许飞鸟的运行便是答案所在。

这工作旷日持久,前后打磨了五年时间。Genevieve带着老式钢笔和纸本坐在地板上,搜索因特网,收集绚烂的视觉参考以及音乐有关的一切,像是园丁鸟一样搜集财宝把它们筑成一个窝。她和Mark不厌其烦地讨论着结构,如何创造出一种外壳,足以承载起创想。他们讨论诗歌、讨论雨林中的椋鸟,偶尔沉浸于此,偶尔陷入汹涌而来的灵感。被讨论最多的是观众体验,他们希望创造一个令观众与演奏者一同栖息的世界,然而──怎样使它落地成真呢?

Genevieve在作曲、即兴、声效和肢体方面将这部作品一点点推演前进。音乐部分脱胎于一系列的即兴作品,一天之内在录音棚里录制完毕,它们开启了Genevieve的作曲天赋,激发了她对音乐的布局、完善和创造能力。那些神秘瑰丽的声效则由六个声效艺术家联手打造,递交一个庞大的声效目录,再由Genevieve亲自加以挑选。

打磨作品的过程中,一些“跨界”的需求自然而然地生起,比如肢体,Genevieve发现,自己不满足于仅仅停留在舞台的一个点上,于是她开始与一个编舞者合作,“这令我觉得浑然一体,超越了之前的所有表演。”她说。

“浑然一体”是她在排练和手记中提到最多的词,如同中国的古人试图在一张琴中容纳天、地、人与万物,Genevieve试图创造出一个无差别开放的世界,每个人都可以沉浸其中。

“那片安放你我、椋鸟和音乐的哲思世界,与声音、影像同样重要。我们希望它安定舒适,如同一个隔绝外部世界的庇护所,而非顽固僵硬。我们日复一日,投入努力和技术,旨在于创造一个看起来毫不费力的世界。这作品的全部,包括时空、声音、图像、演奏者和所有的观众,都在《En Masse》中运行着。”

“毫不费力”如同传统东方美学所推崇的弃绝人工,师法造化,不以人力而以自然的逻辑推动这个音乐世界的运行。惟因其取消人力,所以同时取消了创作者与聆听者的个体差别,使得人人可以平等地知晓其音。高山流水的故事也如此,俞伯牙为士大夫,钟子期为樵夫,若论地位、志趣、识见恐怕天差地远。而两人却都可以放下自身,所创造的音乐世界中只有巍巍高山、洋洋江河,遂成为一代知音。《En Masse》自然不会提出知音的概念,却同样追求着让所有参与演出的要素在同一个世界里安住,可谓殊途同归。

虽然如此,它们在具体的演奏实践中又不尽相同。弹奏古琴者,往往追求完全放下自我,心神与自然合而为一。但Genevieve却并不打算完全归依于自然。“我希望在作品中见到人的存在,所以在演奏当中,在预先写定的乐谱之外又加以即兴创作。当自己沉浸在这些被电脑加工过的影像中进行演奏时,我同时听到它们的来路和演化。我的声音为这个电音世界写入灵魂,然而,当我看见人类的形象终于出现在这大片天空与鸟群中时,我明白了我们是何其渺小。”

一个是排空自我,融入自然;一个是留存自我,留存渺小,并与她所有的听众一起凝视这种渺小。在天地面前,Genevieve和古琴一样是谦逊的。基于这一点,我毫不惊讶她可以在短短几次排练中就与这古老的东方乐器完美磨合起来,竖笛的旋律和古琴的声场相互交织,它们创造的即兴作品拥有一种无法归类于东方或西方的空灵气质。

虽然她仍旧不习惯像那些作家一样,滔滔不绝地描述出古琴带给她的感受。

“那么,Genevieve,现在可以再说说对古琴的印象吗?”

“啊……”她猝不及防地笑了起来,“它……很美!”

和第一次一样的答案。这一次,是在她刚刚完美地谢幕了耘剧场的“天空•古琴与竖笛音乐会”之后。